В послевоенных обществах обостряется чувствительность к несправедливости и в то же время растет терпимость к насилию на индивидуальном уровне. Справиться с психологической травмой российскому обществу поможет такой механизм защиты, как социальный оптимизм. В противном случае надо готовиться к росту левых взглядов, неприятию социальной несправедливости и волне посттравматических стрессовых расстройств.

Об этом говорил авторитетный ученый, социальный психолог, профессор РАН Тимофей Нестик, выступивший в Казани с докладом «Влияние военных конфликтов на психологическое состояние общества: факторы радикализации личности и группы». Уважаемый эксперт поговорил с журналистом «Вечерней Казани» о психологическом состоянии россиян и дал осторожный прогноз на будущее.

Тимофей Александрович Нестик — заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН. Ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, сотрудник Центра социальных и психологических исследований Высшей школы международного бизнеса РАНХиГС. Преподаватель программ MBA, Executive MBA и DBA в бизнес-школах РАНХиГС при президенте РФ, МГИМО и НИУ ВШЭ. Соучредитель, исполнительный директор Ассоциации бизнес-психологов России. Член президиума Российского психологического общества. Член Международной ассоциации прикладной психологии (IAAP), Международной ассоциации фасилитаторов (IAF). Член координационного совета профессоров РАН.

УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ В ОБЩЕСТВЕ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ТЯЖЕСТИ ШОКА

— Тимофей Александрович, социальный оптимизм, на котором вы делаете акцент, кажется, не слишком широко распространен среди населения. Пользуется ли вашими рекомендациями российское правительство?

— Если бы оно пользовалось всеми рекомендациями, которые дают ему ученые, то, наверное, правительство не могло бы работать (улыбается). А кроме шуток, иногда удается донести экспертную позицию, иногда — не удается. Ведь надо понимать, что правительство выступает не в одном лице, это большое количество людей разных интересов, разных взглядов на мир. Когда мы можем что-то аргументированно отстаивать, то делаем это.

— Тема ваших исследований психологического состояния общества на фоне специальной военной операции крайне актуальна. Хотя почва к тревожным расстройствам и депрессиям была подготовлена еще в период пандемии, когда неадекватность зашкаливала – стрессы, шок, антагонизм, истерики, скандалы. И вот в таком состоянии мы плавно перешли в СВО… На чем базируется ваше мнение (и политологов – тоже), когда вы говорите об эффекте «сплочения вокруг флага»?

— Поясню, что мы здесь имеем в виду. Конечно, можно говорить о поддержке сильной власти в условиях, когда какой-то части общества кажется, что наша страна в опасности — еще чуть-чуть, и нас просто уничтожат. Ощущение внешней угрозы может принимать вид не только военной, но и экономической угрозы. Особенно остро она переживается, когда возникает угроза идентичности (символическим ценностям в том числе), и тогда появляется надежда на то, что сильная власть нас защитит. Это достаточно универсальный психологический эффект. Проявляется он и в традиционных обществах, и в развитых экономиках. Насколько могу судить, он слабо зависит от собственно политической системы. Это защитная реакция, в какой-то степени — компенсаторная. Чувствуя утрату личного контроля [над ситуацией], мы надеемся, что этот контроль остается в руках представителей власти и группы, к которой себя причисляем. Мы идентифицируем себя с группой силы, которая обещает защиту. В современной ситуации было бы опрометчиво и как минимум преждевременно говорить о том, что российское общество стало более сплоченным. Потому что сплоченность подразумевает целый ряд других параметров, которые напрямую не связаны соотношениями общества и власти. В частности, это разделяющая нас и представителей других групп психологическая дистанция. Скажем, бедных и богатых, людей разных поколений, людей разных этнических групп и религий. И мы, социальные психологи, в наших замерах пока не видим сокращения этой дистанции.

Еще одним показателем является уровень доверия – к людям в целом, к конкретным социальным группам. Несмотря на проявление солидарности (в виде волонтерского движения, других форм поддержки на фоне СВО), доверия к незнакомым людям, большего, чем было раньше, тоже не видим.

— Есть ощущение, что социальный оптимизм характерен как раз для тех, кто сплотился под единым флагом и полностью полагается на государство. А у тех, кто уехал из страны, этот оптимизм, выходит, отсутствовал?

— Исследований среди уехавших у меня не было, но могу предположить, что и оставшихся, и уехавших объединяет оптимизм в том смысле, что когда-нибудь, в долгосрочной перспективе, наше общество сможет преодолеть все эти трудности и залечить наши раны.

— Надежда вновь соединиться на родной земле? Пожалуй, да. Есть еще один болевой момент: довольно много молодежи покинуло Россию после начала СВО, оставив в стране по факту брошенных родителей. Тяжело морально всем – и старикам, и покинувшим их детям.

— Конечно, это прошло по семьям! И это одна из тех причин, по которым многие сейчас не решаются говорить о своих взглядах, отказываются от участия в опросах. Даже не столько потому, что их позиция может оказаться не той, что от них ожидают… Говорить об этом им крайне эмоционально болезненно, поскольку провоцирует тяжелые беседы с близкими людьми на темы, которые нас разъединяют, а не объединяют.

— То есть держа эмоции и мысли при себе, люди усугубляют свои душевные страдания. Тимофей Александрович, каков ваш профессиональный прогноз: что светит российскому обществу — улучшится его психическое здоровье и когда или будет хуже?

— Конечно, пандемия и многие другие кризисы, через которые прошло российское общество, подготовили нас, и здесь до сих пор сказываются очень мощные защиты. В том числе позитивное переосмысление, стремление найти в стечении обстоятельств, в котором мы оказались, какие-то позитивные стороны или обещание надежды в долгосрочном будущем. Поэтому, когда мы говорим о прогнозе психологического благополучия, нужно быть предельно осторожными и конкретными. Уровень выраженности симптоматики тревоги и депрессии напрямую зависит от тяжести шока. Он может быть и гораздо более глубоким, чем прежде. И тем не менее проходит время, включаются механизмы совладания, то есть высокий уровень симптоматики начинает снижаться. Сейчас уровень тревоги и депрессии примерно соответствуют довоенному времени. Но эти показатели очень сильно зависят от интерпретации ситуации в стране и от того, насколько эффективно работают стратегии совладания. Скажем, у одних есть возможность поделиться своими тревогами и надеждами с близкими, а у кого-то нет. Кто-то готов рассказывать о своем состоянии, а кто-то закрыт. И здесь, к сожалению, приходится иметь дело с низким уровнем доверия, с довольно выраженным социальным цинизмом (неверие, что общество окажет поддержку, придет на помощь, когда это потребуется).

— То есть человек остается один на один со своей психологической проблемой?

— Думаю, здесь можно говорить именно о разных стратегиях поколений. Это связано с жизненным опытом, социализацией, с ситуациями, которые люди прошли. Среди участников наших исследований в возрасте 50+ чаще сталкиваемся с позитивной оценкой экономического будущего страны. Но при этом они менее позитивно оценивают перспективы личные и своей семьи. Подчеркну, с точки зрения именно материального благополучия. А вот среди молодежи от 18 до 34-35 лет видим обратную картину. В этой группе довольно низкие оценки экономического благополучия страны (когда речь идет о ближайшем годе). При этом они более уверены в том, что уж они-то, их семья справится с трудностями. То есть мы видим с вами дополняющие друг друга стратегии совладания. Одни справляются с кризисом, возлагая надежды на то, что государство сможет их защитить и вместе [с государством] они преодолеют трудности. А другие рассчитывают преимущественно на самих себя.

— Влияет разница в жизненном опыте?

— Есть много других эффектов, которые включаются в этой ситуации. Например, когда человек смотрит на события через «очки сверхоптимизма», пребывая в иллюзии, что он все-таки контролирует ситуацию и от него что-то зависит.

— Иллюзии тоже выступают защитной реакцией психики?

— Да. Она может быть конструктивной, потому что это эволюционно выработанный механизм, подталкивающий нас к экспериментированию, чтобы мы шли на какие-то риски, поскольку нам кажется, что у нас – получится. Когда мы говорим о социальном оптимизме, принципиально важно различать две вещи. Есть составляющая социального оптимизма, связанная просто с обобщенным ожиданием (если не будем совершать ошибок, то все в конечном счете образуется). И есть другая составляющая, связанная с нашей верой в то, что мы сами, невзирая на обстоятельства, объединив усилия, можем изменить нашу жизнь к лучшему. И вот прямо сейчас поддерживать нужно именно это!

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ТИМОФЕЯ НЕСТИКА

Говоря об обществе в условиях СВО, важно учитывать эффекты пандемии COVID-19, а также то, что мы знаем о социально-психологических последствиях военных конфликтов. К началу конфликта мы подошли с высоким уровнем тревожно-депрессивной симптоматики, с уже задействованными механизмами совладания и мобилизации личностных ресурсов, а также с целым рядом защитных механизмов, срабатывающих при переживании людьми трудно контролируемой угрозы.

«СПЛОЧЕНИЕ ВОКРУГ ФЛАГА»

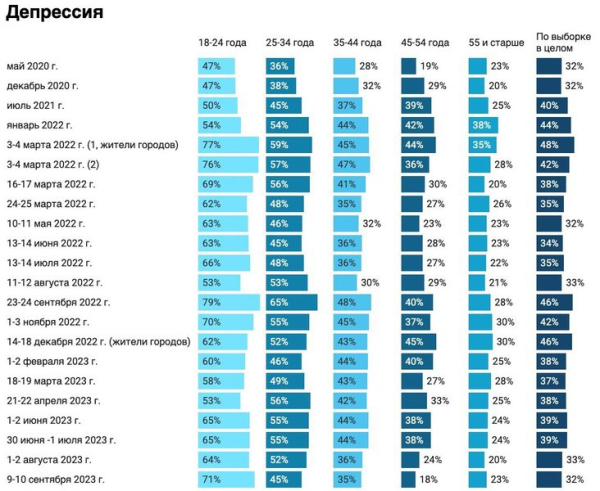

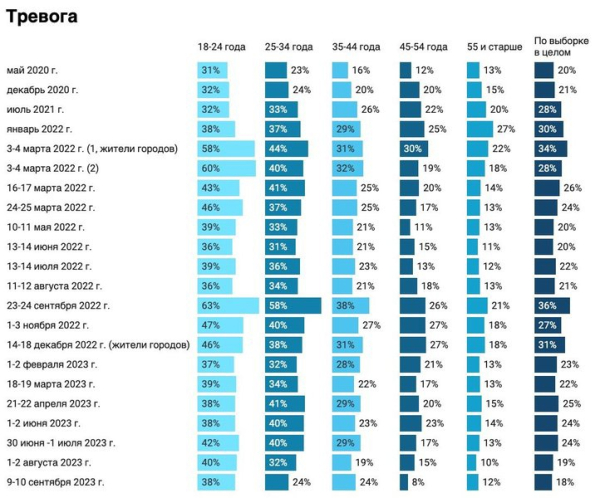

Из проведенных ранее исследований мы знаем, каких социально-психологических эффектов следует ожидать в условиях военных конфликтов и в постконфликтных обществах. Например, известно, что на протяжении десяти лет после конфликта каждый третий страдает от депрессии и посттравматического стрессового расстройства. По данным опроса, проведенного ИП РАН совместно с ВЦИОМ в сентябре 2023 года, клинический уровень симптоматики депрессии по самоотчетам респондентов наблюдается у 32%, а тревоги — у 18% опрошенных. Мониторинговые исследования Института психологии РАН в 2020–2023 годах показывают, что в условиях кризисов наиболее подвержены тревожно-депрессивным состояниям представители молодежи в возрасте 18–24 лет, женщины, респонденты с низким уровнем доходов, люди с высшим образованием и работники частного сектора.

Самые распространенные стратегии защиты в таких ситуациях — это вытеснение, а также мысленные или поведенческие усилия, направленные на бегство или избегание проблемы. Если участники военных действий подвержены синдрому «боевой усталости», то ставшие свидетелями войны мирные жители — психическим травмам, связанным с потерей близких, эмоциональным насилием и эффектом «вторичной жертвы», в результате чего постепенно формируется усталость от сопереживания. Это хорошо видно и по нашим исследованиям: интенсивность сопереживания на протяжении последнего года снижается, а наиболее весомым предиктором нарастающей усталости от СВО оказалось избегание мыслей о ней. Следует учитывать, что в целом психологическую усталость рассматривают как адаптивное состояние, сигнализирующее о нарастающем противоречии между целями людей и их поведением. И хотя выраженность сострадания снизилась, наиболее проявленным чувством в отношении ситуации в стране стала надежда, что очень важно, так как это переживание облегчает посттравматический рост.

Военные конфликты приводят к усилению гражданской и национальной идентичности, к эффекту «сплочения вокруг флага» и росту различных форм внутригрупповой солидарности (сбор пожертвований, волонтерское движение). Эти эффекты сочетаются с ингрупповым фаворитизмом, снижением общечеловеческой идентичности, а в долгосрочной перспективе такие события разрушительны для доверия к людям в целом, что особенно сильно сказывается на тех, кто пережил конфликт в детском возрасте. В начале марта 2022 года наблюдался отчетливый эффект «сплочения вокруг флага»: значимо выросли гражданская идентификация, политическое доверие, вера в способность влиять на политические решения. К концу мая наблюдались также рост убеждения в справедливом устройстве российского общества и снижение антиэлитных настроений. Наряду с усилением тревоги и депрессии выросли авторитарные установки и поддержка простых решений, то есть вера в то, что сложные социальные проблемы могут быть легко решены при наличии политической воли. Мониторинговые измерения 2020–2023 годов показывают, что гражданская идентичность остается наиболее устойчивым компонентом «сплочения вокруг флага», тогда как оправдание социальной системы и доверие к политическим институтам более тесно связаны с восприятием ситуации в стране.

ВОЗРОСЛИ НЕТЕРПИМОСТЬ И РЕЛИГИОЗНОСТЬ

Влияние СВО на сплоченность общества, как и влияние любого кризиса, носит разнонаправленный характер. С одной стороны, наблюдается рост гражданской идентичности, отмечается снижение веры во враждебность мира и даже статистически значимое снижение межличностной враждебности как важнейшего показателя агрессивности. Одновременно мы не видим роста доверия к людям, оно по-прежнему очень низкое. Не сокращается воспринимаемая социальная дистанция, то есть отношение к другим экономическим, культурным и религиозным группам внутри российского общества не улучшилось. Мы наблюдаем рост аффективной поляризации, нетерпимости к людям с противоположными политическими взглядами.

Переживая коллективную травму, люди стремятся восстановить веру в осмысленность и благосклонность мира. Одним из следствий этого является рост религиозности в постконфликтных обществах. Это подтверждается данными одного из лонгитюдных исследований Института психологии РАН: по сравнению с январем 2022 года в мае 2023 года его участники стали в большей степени признавать себя верующими, чаще посещали религиозные службы.

Еще во время пандемии COVID-19 исследовали отмечали рост подверженности вере в конспирологические теории и снижения доверия к незнакомым людям. По данным опросов, проведенных нами совместно с ИГ ЦИРКОН в начале февраля 2022 года и в апреле 2023 года, среди россиян статистически значимо снизилась социальная сложность. Тревога и напоминания о смерти, совмещенные с переживанием утраты контроля, вызывают ряд защит: потребность в принадлежности к коллективу, повышение приверженности ценностям своей группы, противопоставление «своих» и «чужих», готовность верить в существование могущественного врага, склонность к риску и поддержка решительных лидеров. Эти механизмы сказываются на поведении людей в самых разных странах.

ОЩУЩЕНИЕ ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ СНИЖАЕТСЯ, НО ОПТИМИЗМ РАСТЕТ

Возникает парадокс: субъективное ощущение счастья снижается, но оптимизм по поводу нашего коллективного будущего, напротив, растет. Феномен социального оптимизма защищает позитивную групповую идентичность и психологическое благополучие членов группы, проявляющееся в нереалистических позитивных ожиданиях. В этом смысле социальный оптимизм можно рассматривать и как адаптивный, и как преадаптивный механизм. Наиболее ярким проявлением его в 2023 году стал экономический оптимизм в условиях санкций. Несмотря на то, что реальные доходы россиян в 2022 году не выросли, на вопрос «Как изменится жизнь в нашей стране через 3–5 лет?» весной 2023 года 44% респондентов заявили, что жизнь станет лучше.

Социальный оптимизм и макроэкономический оптимизм совмещаются с другим феноменом, известным в психологии, но по-прежнему малоизученным: защитным пессимизмом. Снижение планки ожиданий в отношении собственного ближайшего будущего позволяет избежать фрустрации и мобилизует энергию для преодоления препятствий и достижения личных целей. Здесь сочетаются два вида психологических защит, компенсирующих чувство потери контроля: макроэкономический оптимизм — за счет идентификации с группой, и микроэкономический пессимизм — за счет мобилизации личностных ресурсов и готовности при негативных сценариях рассчитывать только на свои силы.

В условиях затяжных военных конфликтов общество приобретает черты закрытой социальной группы, отличающейся жесткими групповыми нормами и социальной депривацией, то есть ограничением связей членов группы друг с другом и с широким социальным окружением. Обратная связь в таком обществе затруднена, что, по наблюдениям экспертов, провоцирует управленческие ошибки, порождает иллюзию консенсуса и еще больше усиливает потребность в авторитарном стиле руководства.

Кроме того, в постконфликтных обществах оправдание социальной системы снижается, а чувствительность к несправедливости возрастает. Запрос на справедливость становится одной из причин популярности антиэлитных настроений и введения прогрессивного налога для богатых, которое происходило чаще всего во время войн или после их завершения. При кратковременных кризисах, как правило, материальное положение домохозяйств частично выравнивается, но во время длительных кризисов следует ожидать усиления неравенства. Эти факторы, а также структурная перестройка российской экономики будут повышать запрос на социальную справедливость и наращивание механизмов вторичного перераспределения доходов.

ПРО ДЕНЬГИ И РИСКИ

Эмпирические исследования показывают: опыт переживания военных конфликтов усиливает склонность к рискованному экономическому поведению, снижает готовность к инвестициям и ориентацию на сберегательное поведение. Причем эти эффекты устойчивы и могут носить длительный характер. Коллективные травмы могут провоцировать сдвиг от «ценностей самовыражения» к «ценностям выживания», в том числе ориентацию на обладание материальными благами. Одной из возможных реакций на переживание потери контроля является импульсивное и компульсивное потребление. Это дает основания ожидать роста потребительского спроса, а также развития рынка недвижимости, но привлечение частных инвестиций и развитие страхования будут затруднены, а значит, потребуют дополнительной поддержки. Учитывая повышение склонности к рискованному экономическому поведению после военных конфликтов, а также уязвимость людей, переживших психологическую травму, для манипуляций, следует быть готовыми к появлению новых финансовых пирамид и увеличению числа жертв мошенничества в финансовой сфере.

Добавим, что профессор Нестик считает, что для поддержания социального оптимизма необходимо прежде всего повышать уверенность граждан в том, что они могут влиять на настоящее и будущее — если не страны в целом, то хотя бы на свое собственное, своего двора и города, своей организации и профессии. Для этого эксперт рекомендует поддерживать разные формы занятости (в том числе самозанятых, индивидуальных предпринимателей), снижать налоговое бремя для малого бизнеса; повышать процедурную справедливость — воспринимаемую возможность для граждан влиять на принимаемые решения, равенство прав, уважение власти к гражданам и информирование о правилах принятия решений; сделать выборы максимально открытыми.

Фото: автора и из соцсетей